Contro i becchini di Pasolini

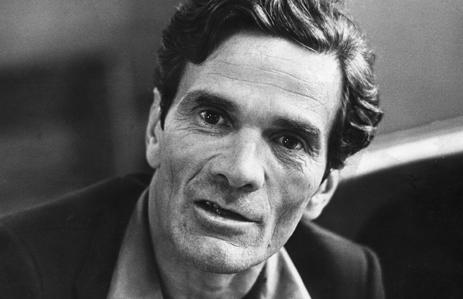

“Uno che usava la macchina da presa in modo amatoriale, senza stile, senza un punto di vista meramente cinematografico sulle cose che raccontava…”. Ecco come Gabriele Muccino, dall’alto di una storia costellata di capolavori immortali quali “L’ultimo bacio”, ha pensato di seppellire definitivamente la memoria di Pier Paolo Pasolini, affossandone l’opera di cineasta.

Forse, la cosa più saggia da fare sarebbe ignorare la sua voce stridula, affidata a un post su facebook con le modalità furtive dell’invidia adolescenziale, ma sfortunatamente quello del Frank Capra di Casal Palocco non è un caso isolato.

Altri, meno in vista, si sono avventurati nel tentativo di screditare le analisi sociologiche di Pasolini, attaccandosi, non senza una certa dose di meschinità, a supposte incoerenze tra il suo pensiero e la sua vita. E altri ancora hanno tentato di svilirne l’opera poetica, stigmatizzandola con sdegno come “reazionaria e passatista”, in nome di uno sperimentalismo puramente formale, che nel tempo si è rivelato essere tanto sterile quanto stucchevole.

In francese li si chiamerebbe pissevinaigre , cioè semplicemente gente che piscia dell’aceto, relegandoli all’acida insignificanza del frastuono mondano.

Ma, in un momento come quello che stiamo vivendo, nel quale, a forza di ultimi baci, il nostro cinema non partorisce altro che fotoromanzi d’appendice e farse da caserma, a forza di pensierini politicamente corretti, gli intellettuali si sono ridotti all’afasia e, a forza di rotture di palle letterarie dalla struttura estremamente innovativa, l’autore più letto nel paese è Fabio Volo, magari vale la pena di sottolineare quanto Pier Paolo Pasolini manchi a questa Italia estenuata.

Vale la pena di ricordare a Muccino che c’è più cinema (e quanta più poesia) nei cinque minuti di “Uccellacci e uccellini” in cui Totò parla a passeri e falchi, mentre Ninetto svolazza in un campo, che in tutta la sua brillantissima carriera. C’è più intelligenza nelle dieci linee iniziali del testo intitolato “Cinema di poesia” e pubblicato in “Empirismo eretico” che nei milioni di post con i quali lui gratificherà i propri foruncolosi followers per i prossimi cinquant’anni.

Così come è bene rammentare, ai cuori infranti dalle sue appassionate asprezze polemiche, che Pasolini ha pagato con la vita il prezzo delle proprie idee, non certo quello delle proprie, presunte, debolezze. Coraggiosamente esposto in prima linea e in prima persona contro il conformismo univoco dei kapò del pensiero di regime, di partito, di movimento, comitato, collettivo, gruppo o gruppuscolo. Costantemente capace di scompigliare le loro pettinature cotonate di pennaioli zelanti o di scomporre le loro espressioni contrite da crocerossine false, leccaculi prezzolati e puttane per vocazione, con il soffio delle sue parole generose e violente.

Da quando la voce dell’autore degli “Scritti corsari” è stata ridotta al silenzio, non ci è dato ascoltare e leggere altro che le ciance omogeneizzate dei funzionari dell’opinione comune, tanto gravide di convenzioni quanto vuote di convinzioni e verità.

E, probabilmente, ai talebani della modernità, figli illegittimi o epigoni esangui delle avanguardie storiche, bisognerebbe ricordare che se la poesia esiste è perché gli uomini provano sentimenti, accarezzano desideri e vivono passioni. Non certo perché si interrogano sulla forma del verso.

Leggere le “Poesie a Casarsa”, “La meglio gioventù” o “Le ceneri di Gramsci” sotto un profilo puramente stilistico è esattamente come guardare un dipinto di Caravaggio preoccupandosi solo della composizione chimica dei colori. Quelle raccolte contengono in realtà un universo ricchissimo e complesso, nel quale il ricordo affronta la storia, la nostalgia si trasforma in fervore e il percorso tortuoso di un’anima nel mondo è disegnato in tutta la sua unica autenticità. Di vita si tratta, di carne, sangue e pensiero. Di sogni, rimpianti e speranze. Dolore e rinascita. Non di arzigogoli buoni essenzialmente per épater le bourgeois nelle conversazioni di qualche salotto ben arredato.

Pier Paolo Pasolini è stato un grande artista e, come tale, un acutissimo pensatore del proprio tempo. Ha fatto della sua vita una gesamtkunstwerk, un’opera d’arte totale, nella quale la poesia era l’eco di una visione etica, il cinema di un sogno poetico, la narrativa di un’immersione profonda e sincera nella realtà, il teatro di un’intensa volontà di rinnovamento estetico, la critica sociale e la saggistica di un nobile impegno politico. Dov’è oggi, nel mare di aceto in cui stiamo affogando, una figura che possa anche lontanamente ricordare la sua? Quale tra i suoi detrattori postumi, ancora malevolmente irritati dalla sua chiaroveggenza quarant’anni dopo lo strazio delle sue carni, ha la statura necessaria per occuparne la posizione centrale nel desolato panorama di questo paese malato?

Non si tratta di agiologia. Si tratta semplicemente di constatare che, quando il presente è miserrimo, un futuro prospero può costruirsi solo se si capisce ciò che in passato è stato una fonte generosa di ricchezza. E l’opera di Pasolini è senza dubbio uno dei gioielli più preziosi che restino nel patrimonio italiano. Ricordarlo è necessario. Ricordarsi del suo lavoro e della sua persona. Quando gravemente denunciava il neofascismo di un conformismo dilagante o quando, sull’ala destra di un campetto polveroso, rincorreva gioioso un pallone da prendere a calci come il fondoschiena dei suoi tristissimi nemici.